Revenir à 2003. Itinéraires culturels : une proposition alternative pour la diversification du tourisme. Rapport pour le Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe (2)

Une réponse imaginative et structurante : l'importance des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe

L'initiative

du Conseil de l'Europe

Les 13 et 14 octobre 1964, un groupe de travail du Conseil de l'Europe intitulé "L'Europe continue" écrivait en préambule de son rapport :

"Afin de donner une forme concrète à son

action, le Groupe de Travail a orienté ses recherches dans le sens de la prise

de conscience des hauts lieux culturels. Ses trois objectifs ont été ainsi

formulés :

-

la prise de conscience de la culture européenne par les voyages;

-

le rapport entre la géographie culturelle de l'Europe et les

possibilités d'établissement de réseaux touristiques;

-

la mise en valeur touristique des grands foyers et carrefours de la

civilisation de l'Europe.

"Le Groupe de Travail a donc estimé qu'il

convenant d'accorder une importance plus considérable aux voyages culturels,

qui sont l'une des meilleures utilisations des loisirs. De tels voyages doivent

en effet constituer non seulement le complément visuel et l'illustration d'une

éducation de base acquise à l'école, mais encore une expérience humaine et une

occasion de développer la sensibilité personnelle".

C'est en 1984 que l'Assemblée Parlementaire a émis une Recommandation sur la mise en œuvre d'un programme d'itinéraires culturels, programme qui a été lancé en septembre 1987 à Saint-Jacques-de-Compostelle (itinéraires de pèlerinage) et en Allemagne (thème "Architecture sans frontières") (1).

En 1997 l'Institut Européen des Itinéraires culturels a été

créé sur la base d'un accord politique bilatéral entre le Conseil de l'Europe

et le Grand-Duché de Luxembourg, tandis que le Comité des Ministres adoptait en

mars 1998 une Résolution sur les itinéraires culturels et l'assortissait d'un

Règlement (2).

Avant toute chose il me semble important de préciser le cadre de travail des Itinéraires culturels tel qu'il s'est développé jusqu'aujourd'hui en bénéficiant d'un outil opérationnel : l'Institut Européen des Itinéraires culturels.

Il est toujours utile de redire qu’un itinéraire culturel, au sens du Conseil de l’Europe, n’est pas seulement un parcours physique de tourisme culturel, même si il prend pour terrains d’exercices des lieux précis ou si il peut parfois suivre de très près les chemins empruntés par les Européens dans leurs pèlerinages, leurs échanges commerciaux ou leurs voies de découverte.

Un Itinéraire culturel se caractérise d’abord par un grand thème européen capable de mettre en valeur des questions fondamentales : identité partagée, interculturalité, patrimoine commun, mémoire, thème à partir duquel sont déclinées et montées un ensemble d’actions par un ou plusieurs réseaux de partenaires qui en sont responsables. Et parmi ces partenaires, les musées et les sites patrimoniaux sont en effet parmi les plus engagés.

Le Conseil de l’Europe possède la tutelle du choix et de l’élection des nouveaux thèmes et l’Institut Européen des Itinéraires culturels est chargé de suivre les actions et les réseaux qui les mettent en œuvre.

Il est également responsable d’accueillir les nouvelles propositions thématiques susceptibles d’enrichir le cadre général. Il est enfin responsable d’assurer un travail de documentation, d’information et de communication. Ce qu'il a réalisé en créant un site web - portail dédié articulé sur une base de données comportant aujourd’hui plus de 12000 informations.

Soirée de lancement du site de l'IEIC en présence de José Maria Ballester. Avril 2003.

Faire en sorte qu’un itinéraire vive et se développe, ne constitue donc pas un travail purement administratif, même si il est nécessaire d’aboutir régulièrement à des évaluations.

Il s’agit d’abord d’un travail d’accompagnement qui se développe depuis l’origine d’une proposition jusqu’à la mise en œuvre des actions concrètes. C’est parfois même un travail d’ingénierie où, dans le cadre d’une convention d’objectifs, l’Institut est responsable pour ses partenaires ou pour des coproducteurs, de la réalisation d’un produit ou d’une production culturelle : exposition, livre….

Mais l’Institut est d’abord responsable de guider les partenaires, de les orienter dans leur travail, de leur trouver de nouveaux axes de coopération et d’étendre le thème à un maximum de pays européens, à partir d’un maximum d’angles d’approche des sujets.

En ce qui concerne certains thèmes comme les Parcs et Jardins et le paysage culturel (3), la pratique de la citoyenneté européenne par le théâtre (4), ou encore les cultures religieuses en Europe (5) et les personnages européens (6), il a même reçu une mission encore plus essentielle : celle d’en faire des outils méthodologiques démonstratifs.

Enfin, il ne faut pas minimiser le rôle politique des itinéraires culturels.

Ils se développent aussi bien sur des valeurs "consensuelles" : certaines périodes de l'histoire de l'art, certains courants de civilisation, que sur des valeurs de "conflits" et sur des territoires transfrontaliers où la question du patrimoine des minorités nationales, culturelles ou ethniques sont des éléments qui font partie de discussions permanentes.

Le plus souvent les itinéraires culturels, en engageant des coopérations concrètes avec des partenaires multiples, tant par leurs fonctions que par leurs spécialités, s'appliquent à travailler à la "réparation" d'une Europe déchirée en traversant les frontières aussi bien physiques que mentales.

D'autres

institutions

Les différentes institutions internationales, dont

principalement le Conseil de l'Europe, nous l'avons évoqué, ont eu pour souci de

répondre aux contradictions qui se nouent dans le tourisme culturel en

développant des stratégies et des grands thèmes qui favorisent la cohésion

culturelle et le pluralisme des cultures.

L'UNESCO

Prenant également en compte la manière dont les rencontres historiques et les migrations ont façonné les sociétés contemporaines, l'UNESCO a lancé des programmes qui concernent des routes qui ont relié les peuples du monde. Il s'agit de la "Route de la Soie" entre l'Est et l'Ouest, de la "Route de l'Esclave" qui a eu une importance majeure sur l'histoire de l'Afrique et des Amériques, de la "Route du fer" en Afrique qui a contribué à forger les cultures de ce continent et enfin des "Routes de la foi" qui ont mené trois des grandes religions du monde à Jérusalem.

Un autre programme a porté sur les "Espaces du Baroque", tandis que l'UNESCO reconnaissait également l'importance des "Routes de l'Héritage Al-Andalousi" entre l'Europe, le monde arabe et l'Afrique noire, ainsi que des "Routes de l'Olivier".

"Les Routes de la Soie", terrestres et maritimes étaient, par excellence, comme les chemins de pèlerinages, des routes de dialogue des civilisations. Jean d'Ormesson affirme : "Eh bien, il me semble que ce qui les constitue, ce sont les passions des hommes, et je crois qu'une étude des voyages et une étude des routes de la soie, c'est d'abord une étude des passions humaines."

Ces routes, dont l'histoire a gardé la trace depuis plus de deux millénaires, ont apporté une contribution considérable au développement de la civilisation humaine tant sur le plan culturel que commercial. Ainsi la porte ouest de la cité de Xian, capitale de la Chine depuis la dynastie Han, s'ouvrait-elle directement sur les lointains pays de l'Ouest, d'où parvenaient non seulement d'innombrables produits de commerce, mais aussi des idées nouvelles. Grâce à ces routes, les pays d'Orient et d'Occident ont bénéficié d'échanges de connaissances, comme de brassages de religions.

Ces influences, comme l'indique Doudou Diene, Directeur du projet, concernent aussi bien "la propagation du Bouddhisme, de l'Islam ou du Christianisme, d'Est en Ouest et vice-versa, l'utilisation des vernis chinois par les anciens potiers arabes, séduits par la fine porcelaine bleue et blanche qui leur venait de l'Est par la mer, ou encore l'admiration suscitée dans tout l'Orient par les techniques romaines de verrerie, ou enfin l'adoption, tant par les Grecs que par les Chinois, des connaissances médicales et des techniques chirurgicales indiennes."

Le projet qui s'est développé de 1987 à 1997 a constitué un des fleurons de la décennie culturelle de l'Organisation et a permis une collaboration suivie avec le Conseil de l'Europe.

Le projet "Les Espaces du Baroque",

également mené en partie en collaboration avec le Conseil de l'Europe, a été

lancé au début des années quatre-vingt-dix

comme un pont interculturel entre les peuples, de part et d'autre de

l'Atlantique et jusqu'à certaines villes d'Asie. Il a invité les chercheurs à

réfléchir sur les conditions de la rencontre des cultures et des symbioses qui

se sont produites entre le XVIIème et le XVIIIème siècles dans de très nombreux

pays et a suscité des publications.

Le programme de la "Route de l'esclave" a été inauguré en septembre 1994 à Ouidah au Bénin, une des plus anciennes plaques tournantes de la traite des noirs dans le Golfe de Guinée. Ses objectifs sont multiples. Il s'agit d'appuyer des recherches, des publications et des activités culturelles concernant la traite atlantique, de recenser et de préserver les archives, de constituer des banques de données, de promouvoir l'amélioration du matériel scolaire, d'établir des réseaux de chercheurs et de soutenir la mise en valeur des principaux sites et le développement du tourisme culturel.

Mais, au-delà de cette analyse, il reste essentiel de se pencher sur

ce que Doudou Diene, également responsable de ce projet, nomme "Un acte

fondateur de civilisation". C'est en effet en Amérique, aux Caraïbes et

aux Antilles, où le métissage s'est épanoui, que les effets culturels de la

traite des noirs sont le plus tangibles. On doit même prendre en compte que les

produits culturels de ce métissage, dont le jazz, le reggae ou le rap

reviennent irriguer la culture du continent européen, lieu d'origine du

commerce triangulaire dont la ville de Nantes a rappelé l'origine dans une

exposition intitulée: "Les anneaux de la mémoire".

D'autres routes européennes

L'Union Européenne a également encouragé certaines

initiatives importantes, en particulier lors de l'année européenne du tourisme

en 1992. C'est le cas par exemple pour la Via Romana, lancée par l'Alliance

internationale du Tourisme. Ce projet paneuropéen a pour thème les Romains et

leurs successeurs. L'itinéraire débute en Italie pour aboutir aux Pays-Bas, en

traversant la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, avec des

incursions en Espagne et au Royaume-Uni. Il cherche à interconnecter les itinéraires

de tourisme culturel existants, en y intégrant en même temps les sites

archéologiques romains. Le chemin a été choisi de manière à faciliter

ultérieurement une connexion avec les voies romaines de l'Autriche, de la

Grèce, du Portugal et de la Suisse.

De nombreuses initiatives aidées par la Commission concernent bien entendu aussi les routes du vin entre l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal ou de la bière entre la France et la Belgique.

D'autres cherchent à développer des itinéraires qui marquent un retour aux sources vers des villes qui ont été à l'origine des phénomènes d'émigration vers l'Amérique. Ces "Routes to the roots" ont commencé à se mettre en place en Allemagne.

Enfin, certains projets aidés par le

programme Raphaël ont pris en compte des "European cultural paths"

autour de l'âge du bronze, après la Campagne du Conseil de l'Europe sur le

sujet.

Un cadre de

travail complémentaire structurant : la Convention Européenne du paysage

En ce qui concerne la mise en tourisme, la médiation du paysage urbain repose en grande partie sur celle du patrimoine bâti, mais elle met en œuvre depuis déjà une vingtaine d'années, et à une échelle de plus en plus grande, les moyens de la mise en scène.

L'éclairage spectaculaire,

la projection d'images murales, la visite nocturne, l'aménagement d'espaces

piétonniers, la commande publique d'œuvres d'art, l'effort en design du

mobilier urbain, les spectacles de l'art de la rue sont quelques-unes des

approches qui y concourent de plus en plus, mêlant parfois la part historique

et la part récente avec une certaine harmonie.

Par contre, la prise de conscience des changements d'affectation des paysages ruraux est réellement plus récente et c'est une des plus grandes avancées de la Convention que de remettre en avant les usagers des "paysages ordinaires" comme des "paysages remarquables" et de souligner l'importance de la sensibilisation et de la "démocratie paysagère" :

"Le paysage appartient pour partie à tout citoyen, lequel a le devoir d'en prendre soin. Aussi, le bon état des paysages est-il étroitement lié au niveau de sensibilisation. Des campagnes d'information et de sensibilisation du public, des représentants élus et des associations, sur la valeur des paysages présents et à venir, devraient être organisés dans cette perspective.", et d'insister sur : "Un paysage, patrimoine commun aux Européens".

De nouveaux

métiers à créer

A

la suite des réunions d'architectes paysagistes de l'Ouest et de l'Est de

l'Europe, organisées par l'Institut et le Centre culturel de Terrasson, il est

apparu que les parcs et les paysages culturels sont devenus à la fois des

enjeux du développement de politiques touristiques, culturelles et

patrimoniales pour les collectivités territoriales de toute l’Europe et en

particulier les Régions.

Réunion Est-Ouest Jardins et Paysages au Centre culturel de Terrasson. Octobre 2000.

Ces

dernières doivent en effet pouvoir y répondre en montant des programmes ou en

initiant des projets qui visent la valorisation du patrimoine

« naturel » dont elles ont la charge, et ceci à partir des

propositions ou des études d'architectes paysagistes entre lesquelles il est

souvent difficile de trancher. Il s’agit aussi à la fois de répondre aux

besoins de la population locale en termes de qualité de vie et aux attentes des

visiteurs en termes de diversification de l’offre touristique.

Quand le projet est

réalisé, des problèmes se posent qui n’ont pas toujours été envisagés en amont

de l’appel d’offre. C'est tout particulièrement le cas dans les pays en voie de

transition économique qui ont longtemps négligé ces types d'investissements :

viabilité du projet dans son contexte (géographique et économique) ;

évaluation de l’ambition des investissements de départ et le résultat de

l’exploitation : (durabilité en tant que patrimoine naturel ;

pérennité en tant que porteur d’un projet touristico-culturel ; qualité et

de la professionnalisation des personnels impliqués); communication et

commercialisation du projet.

Il y a là par conséquent un champ ouvert à

la création d'emplois dont une des applications les plus marquantes serait la

mise en œuvre de véritables "projets" touristiques pour le paysage

culturel et le paysage naturel à l'échelle des Régions.

L'implication

des régions d'Europe dans les itinéraires culturels.

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de le

signaler, les propositions d'itinéraires culturels proviennent de plus en plus,

au fur et à mesure des années, des collectivités territoriales plutôt que des

Etats.

Nous donnons dans la dernière partie de ce rapport

quelques exemples plus détaillés, mais nous souhaitions passer en revue la

participation dans certains thèmes des itinéraires (ils ne figurent pas tous

dans la liste ci-dessous) de Régions - au sens administratif du terme, comme

parfois au sens plus prospectifs quand la régionalisation est en cours de mise

en place (Portugal) ou s'institue sur des bases plus diffuses (Pays d'Europe

centrale et orientale).

Nous avons également tenté d'identifier quel était

le degré d'implication - direct ou indirect - de ces partenariats.

Thèmes élus :

Les Chemins de

pèlerinage.

Il s'agit certainement d'un des thèmes privilégiés

pour la participation directe et indirecte (par subventionnement des

opérateurs) des régions de l'Ouest de l'Europe. Pratiquement tous les

gouvernements des autonomies espagnoles du Nord de la Péninsule sont impliqués,

avec une importance prédominante évidente de la Galice.

En France quatre

Régions se sont réunies à l'invitation de Midi-Pyrénées pour créer une

association de coopération inter-régionale "Les chemins de

Saint-Jacques-de-Compostelle" (Languedoc-Roussilon, Auvergne, Aquitaine).

Sous l'impulsion du Président Raffarin, la Région Poitou-Charentes a élaboré à

partir de 1998 un plan de développement des chemins de Saint-Jacques en

coopération avec les départements, les villes et les opérateurs privés (sous

forme d'appels d'offres). Il s'agit certainement là d'un des meilleurs modèles

du rôle moteur d'une Région administrative dans ce cadre. On ne saurait oublier

le rôle joué par les Régions Limousin, Provence Alpes Côte d'Azur ou Bourgogne

dans ce cadre. Les Cantons suisses, les Régions belges, certains Länders

allemands, des régions danoises et hollandaises, le County des

Cornouailles…participent également de manière plus ou moins intenses. ( 7)

L'art roman en Saintonge. Sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Centre d'interprétation sur l'autoroute A10. Université d'automne du Centre de Culture européenne de Saint Jean d'Angély. Cliché MTP.

Depuis les transferts de compétence du tourisme vers

les régions et les provinces italiennes, la mise en œuvre de l'itinéraire de la

Via Francigena a été reprise très largement par ces autorités locales et

régionales.

Nous tenons à disposition du Congrès plusieurs rapports de

stagiaires de l'Institut qui ont rencontré les assesseurs compétents en 1999 et

2000. La Région Toscane a commandé plusieurs études architecturales et

paysagères sur ce thème et occupe de fait une place prédominante qu'elle a

complétée en lançant un programme pluriannuel cohérent sur les itinéraires des

"Lieux de la Foi". ( 8 ).

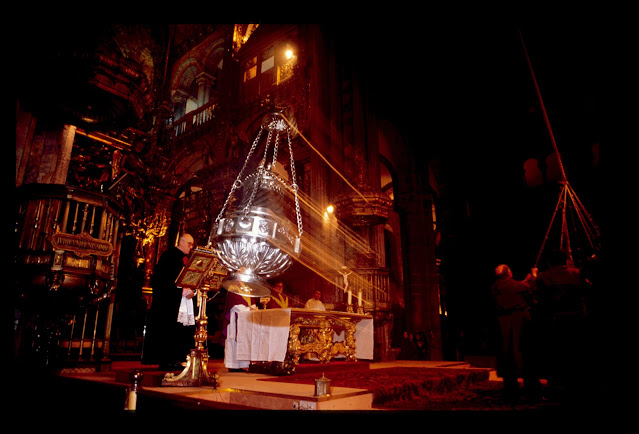

Cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Butafumeiro.

Habitat rural

– Architecture sans frontières

Compte tenu de la naissance de cet itinéraire en

position transfrontalière, la Région Wallonne, tout comme les Länders de Sarre

et de Rhénanie-Palatinat et la Région Lorraine sont fortement impliqués. (1)

La Soie - Le Textile

Ce thème a retenu ponctuellement les Régions qui

n'en n'ont cependant pas fait un des axes forts de leur implication directe,

compte tenu du fait qu'elles cherchent à donner une image dynamique et non

"passéiste" de ces domaines industriels.

Elles interviennent plutôt en termes de financements

de restaurations de bâtiments ou pour les transformer en lieux de visite et de

muséographie, en les reliant à des entreprises toujours en activité. Un grand

travail a été également fait en ce qui concerne les habitats ouvriers.

On peut citer bien entendu les régions dont les

activités textiles ont été importantes; en France les Régions Rhône-Alpes,

Picardie, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Nord Pas-de-Calais, en Belgique

la Wallonie, en Espagne la Catalogne, au Portugal la Région Nord, en Grèce la

Thessalonique, en Italie la Lombardie et le Piémont, mais aussi la Ligurie, en

Grande-Bretagne les Comtés du Centre de l'Angleterre. Pour les pays de l'Europe

centrale et orientale, il est encore difficile de parler d'implication régionale,

même si certains Judets de Roumanie ou d'Oblasts de Pologne sont impliqués.

Tissage de la soie. Monastère en banlieue de Bucarest 1996. Cliché MTP.

Le Baroque

Pratiquement toutes les Régions italiennes (et les

régions à statuts dérogatoires comme la Sicile) ont initié des actions

touristiques sur ce thème. La Région de Murcia en Espagne également. Pour les

pays d'Europe centrale et orientale impliqués : Croatie, Slovénie, Hongrie,

Roumanie, Républiques slovaque et tchèque, Lituanie…nous ferons les mêmes

remarques que pour l'itinéraire précédent en ce qui concerne la nature du

pouvoir régional. Mentionnons aussi l'implication de la Région Rhône-Alpes, depuis les Jeux

Olympiques d'Albertville dont les routes du Baroque en Maurienne ont constitué

un projet phare. ( 9)

L'Influence

monastique

Parmi les pays impliqués : Portugal, Pologne,

Italie, France, nous retiendrons la signature d'un programme cadre entre la

Région Midi-Pyrénées et l'Abbaye de Sylvanès, coordinateur du Réseau de cet

itinéraire. (10)

La Région Alsace intervient dans le cadre du

programme des "Voies Romanes".

Les Celtes

Il s'agit d'un thème où ce sont les municipalités ou

les universités qui sont plus impliquées.

Mozart

Il s'agit également d'une implication de villes dans

le cadre d'un réseau européen.

Itinéraire

Schickhardt

Implication du Bade-Württemberg et de la

Franche-Comté en coopération au travers d'un réseau de villes. (11)

Vikings et

Normands, patrimoine européen

Les régions interviennent très peu, laissant aux

réseaux universitaires, aux réseaux de villes

et aux opérateurs touristiques le soin de mettre en œuvre des produits touristiques qui rencontrent beaucoup de succès. (Voir ci-dessous une analyse plus complète).

Sites, routes

et monuments hanséatiques

Les régions interviennent très peu, laissant aux

réseaux universitaires, aux réseaux de villes

et aux opérateurs touristiques le soin de mettre en œuvre des produits touristiques qui rencontrent beaucoup de succès.

Les Parcs et

Jardins – Le Paysage

C'est certainement le thème pour lequel

l'implication directe des Régions est la plus forte et en même temps la plus

récente. Il est difficile de les citer toutes, mais le seul fait de

l'implication des Länder allemands au travers des Landesgartenschau est

significatif.

Mentionnons par exemple que la Région Aquitaine a

récemment commandé une étude au coordinateur du Réseau, le Centre culturel de

Terrasson. (Voir ci-dessous une analyse plus complète).

Jardin des trois cultures. Madrid. Cliché Jacques de Givry.

Les Villes

européennes des Grandes Découvertes

Réseau de villes, comme son nom l'indique. (12)

Arts vivants,

identité européenne

Ce thème se prête peu au tourisme culturel, à

l'exception de l'Auvergne qui apporte son aide à l'un de nos partenaires dont

une partie des activités porte sur le tourisme culturel en moyenne montagne :

le Centre de Trielle. (13)

Aucune implication. (A l'époque du rapport. La situation ayant évolué depuis, de manière particulièrement démonstrative).

Les Tsiganes

Ce thème a été élu suite à une demande du Congrès,

mais à partir de réflexions et de besoins des villes. (13)

L'Humanisme

Aucune implication. (14).

Les

architectures militaires fortifiées en Europe

De nombreuses demandes de Régions Européennes, y

compris dans les Pays d'Europe Centrale et orientale sont parvenues à

l'Institut pour renforcer et compléter cette initiative née au Grand-Duché de Luxembourg.

L'Héritage

Al-Andalus

Il s'agit d'un itinéraire privilégié pour le

gouvernement autonome d'Andalousie qui en avait fait un élément phare de sa

communication pour les jeux d'hiver de

la Sierra-Nevada. A la suite des premières étapes de mise en œuvre, une

Fondation a été créée en 1998 pour assurer le développement territorial de cet

itinéraire, Fondation au Conseil d'Administration de laquelle participe le

Gouvernement autonome. L'offre touristique fait partie des priorités de

l'Office de Tourisme de l'Autonomie, avec un grand effort au travers du site

web et une présentation dans les salons touristiques de Madrid ou de Barcelone

qui constituent les points forts de la communication touristique en Espagne.

Les Lumières

du Nord

Une initiative purement privée (réseau de

Bibliothèques nationales des Pays Nordiques), avec le soutien de certains Etats

(Norvège et Russie). (15)

Les rites et

fêtes populaires en Europe

Compte tenu de son caractère diffus dans toute

l'Europe, ce thème intéresse de manière plus privilégiée des collectivités

locales.

Ce sont des Régions belges et hongroises qui ont travaillé directement avec

l'Institut. La Région Alsace est également impliquée, en relation avec les

partenariats établis avec le Parc Régional des Vosges du Nord. (16)

Exposition Fêtes et rites populaires. Théâtre de Bouxwiller, Alsace. 2000. Cliché MTP.

Le Livre et

l'Ecrit

Réseau de musées du livre ou de bibliothèques de

recherche dont certains sont soutenus financièrement par les Régions. (17)

Le Chemin de

la Langue Castillane et son expansion en Méditerranée : les routes des

Séfarades.

Cet itinéraire est l'exemple même d'une volonté

régionale,

celle du gouvernement autonome de La Rioja, et implique deux autres autonomies.

Son extension à la Méditerranée devrait aller dans ce sens en Italie dont les

Régions ont fait un très important travail sur le patrimoine juif, la Bulgarie

et la Grèce. ( Voir les développements ci-dessous)

Thèmes proposés, en cours d'instruction

Les thèmes pour lesquels l'Institut connaît les plus

fortes sollicitation directes de la part des Régions portent sur :

l'Art Roman (Land de Sachsen-Anhalt,

Région Poitou-Charentes…); le patrimoine

industriel (Catalogne, différents Länders allemands et Régions belges et

françaises, régions hongroises, autrichiennes et slovaques…), le patrimoine

maritime et fluvial…

Il faut également mentionner l'initiative sur le patrimoine juif en Europe porté par

cinq associations, dont une association touristique (ADT, Association pour le

développement touristique du Bas-Rhin).

Patrimoine juif en Alsace. Clichés MTP.

Les outils

d'information. Itinéraires réels - Itinéraires virtuels.

"La plupart des innovations qui se dessinent en

amont de la consommation du produit touristique relèvent, comme chacun sait, du

domaine des technologies de l'information et de la communication", affirme

le rapport "Réinventer les vacances".

Et il ajoute :

"Pour le

tourisme, l'enjeu est clair : demain, et même aujourd'hui pour certaines

applications, le touriste aura techniquement la possibilité, sans avoir à se

déplacer, à la fois de s'informer sur les possibilités offertes par une

destination touristique, de réserver son transport, son hébergement, d'acheter

ses billets pour assister à un festival ou s'inscrire à une excursion, le tout

en pianotant simplement sur un terminal d'ordinateur.

Le souhaite-t-il

? La réponse dépend-elle de l'issue d'une bataille entre "ticophobes"

et "technolâtres" ?"

L'institut, grâce à l'aide financière de la

Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Europe a pensé qu'il pouvait

apporter une partie de la réponse à cette question en mettant les informations

qu'il a réunies à la disposition de différentes catégories d'utilisateurs.

Le site web portail qu'il vient d'ouvrir le 24

février dernier doit jouer un rôle

essentiel pour une meilleure connaissance du tourisme culturel, à la fois pour les pays

membres qui y retrouvent les démarches éthiques et juridiques, que pour les

chercheurs qui peuvent y trouver un ensemble de documents téléchargeables et

des descriptifs de médias, pour les

opérateurs publics et privés qui disposent d'une grille de présentation de

grands domaines structurants destinés à une meilleure lecture de l'Europe où se

greffent, grâce à de nombreux liens : des actualités, des événements, des

guides, des rapports, des renseignements pratiques.

Le grand public le plus

avide de découverte y trouvera également une ouverture vers des horizons

nouveaux, à l'Ouest comme à l'Est, en tenant compte des évolutions de la

demande que nous avons évoquée à plusieurs reprises dans ce rapport.

L'Institut va de plus entreprendre à partir de juin 2003 une étude conjointe

avec des groupements touristiques (Baltic Sea Tourism Commission), des opérateurs privés, des opérateurs culturels

une expérimentation qui permette au portail non seulement de proposer les

sources, mais de se relier, une fois le choix territorial d'une destination

réalisé, aux offices de tourisme régionaux et locaux, aux agences réceptives et

aux sites eux-mêmes (sites patrimoniaux, musées…), selon des réseaux

expérimentaux et thématiques : parcs et jardins, espaces du baroque, Al-andalus, itinéraires du sud-est européen, textile, patrimoine juif,

personnages européens.

Enfin, on voit naître dans plusieurs territoires de

l'Europe des initiatives visant à mettre en relation les industries de la

connaissance avec les nouvelles technologies de l'information à distance :

téléphone mobile récepteurs d'information écrites, sonores ou d'images de

manière à doter les touristes d'une sorte d'audio-guide à l'échelle du

territoire.

Il nous semblerait important que le Congrès soit

associé à cette démarche d'avenir puisqu'elles sont de plus en plus souvent,

nous l'avons dit, au cœur de l'offre culturelle et économique.

Images de la mise au point du site web - Base de données de l'IEIC. Rémy Prin Périscope. 2002.

L'importance de la

coopération inter-régionale dans le cadre des itinéraires culturels.

Valeur

structurante.

Nous avons déjà donné quelques exemples d'une

coopération entre différentes collectivités européennes en ce qui concerne la

mise en œuvre concertée de projets de tourisme culturel ou d'itinéraires

culturels.

Le cas de l'itinéraire "architecture

sans frontières" dans la Grande Région et dans le transfrontalier

Portugal - Espagne, et bientôt entre la Hongrie et la Roumanie, tout comme

celui des itinéraires de pèlerinages est exemplaire à cet égard. Un circuit

transfrontalier ou un "chemin européen" constituent une continuité

qui doit être gérée collectivement au-delà des frontières administratives des

collectivités et des frontières nationales des Pays. Mais il doit de plus

contribuer à la création de groupes permanent de coopération. Nous y revenons

ci-dessous. On peut consulter à cet égard la liste des projets retenus par la

Commission Européenne pour l'Année Européenne du tourisme et les listes des

projets retenus par le programme Culture 2000. On y prendra conscience que les

Régions sont entrées dans des coopérations concrètes et à long terme en ce qui

concerne le tourisme culturel, et tout particulièrement pour l'espace rural

traité en réseaux d'échanges d'expériences ou pour la gestion ses sites

industriels transfrontaliers (France - Allemagne, Belgique - Luxembourg,

Hongrie - Slovaquie…) dans la mesure où il s'agit là de questions qui se posent

à l'Ouest comme à l'Est, et avec la même urgence. Reconversion, développement,

développement durable, travail de deuil, réconciliation sont au cœur des

coopérations impliquant les Régions et que nous suivons.

Il nous semble

important de rappeler enfin à ce propos que la notion d'itinéraire culturel recouvre depuis l'origine un concept large et intégrateur. On peut en effet affirmer que la création du

programme des Itinéraires culturels constitue, par son "invention" en

1987 le premier programme transversal permettant de créer des liens étroits

entre des secteurs de travail de l'Institution qui restaient auparavant encore

trop fragmentés entre l'action culturelle d'un coté et le patrimoine culturel

et naturel de l'autre.

L'ouverture à

la signature de la Convention Européenne du Paysage a depuis deux ans renforcé

cette démarche ouverte d'intégration et constitue donc par conséquent un

tournant dans la mise en œuvre du

programme des Itinéraires culturels dont l'Institut avait tiré à priori les

conséquences en introduisant progressivement dans l'itinéraire des Parcs et

Jardins une ouverture vers le paysage.

La Soie - Le Textile

Des exemples concrets.

Nous reprenons ici en les développant certains exemples évoqués dans les chapitres précédents. Il va de soi qu'il s'agit d'une présentation très générale, soulignant les axes majeurs des projets, mais d'ores et déjà certains documents complémentaires sont en lien sur le site de l'Institut. D'autres peuvent être consultés sur place.

Mise en

valeur et coopération transfrontalière:

L'exemple de l'architecture vernaculaire et de l'habitat rural.

Origine

L'itinéraire "architecture sans frontières" a d’abord pris en compte la question de l’habitat rural à partir de quatre circuits transfrontaliers totalisant près de 2000 kilomètres et établis entre la Province du Luxembourg en Belgique, la Moselle en France, les Länders de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Chaque circuit correspond à un type de paysage et d'habitat particulier : la maison ardennaise, la maison du Gutland, les maisons lorraine et mosellane.

Les villages les plus significatifs placés sur l'itinéraire ont été signalés par un panneau reprenant le logotype de la roue soleil que l'on retrouve encore présente sur de nombreuses portes de ces régions. Une exposition itinérante transfrontalière a été inaugurée à Lisbonne lors de l'ouverture de la Campagne européenne du Monde Rural. Elle a servi de 1987 à 1989 de support permanent de promotion à l'itinéraire culturel.

Les actions mises en œuvre s’inscrivent d’abord dans un cadre de coopération transfrontalière qui prend en compte l’ensemble des problèmes qui se posent en matière de conservation, de protection, de valorisation et de développement de l’espace rural. Ainsi ont été organisés des concours visant à distinguer de nouvelles constructions réalisées ou réaffectées dans un esprit de création alliant la qualité esthétique de la démarche architecturale à la continuité en matière de style et de matériaux. De nombreuses publications visant à aider tant les maîtres d'œuvre que les maîtres d'ouvrage dans l'amélioration et la restauration de l'habitat ont ainsi complété les guides et les cartes de l'itinéraire.

Développements régionaux

Cet itinéraire a permis de plus un transfert de savoir-faire du Nord vers le Sud de l'Europe par la réalisation de circuits comparables entre l'Espagne et le Portugal et de l’Ouest vers l’Est de l'Europe par la réalisation d'un concours visant à récompenser des exemples de bonnes pratiques dans les villages d'intérêt patrimonial et touristique des pays d'Europe centrale et orientale. Il s'est accompagné d'échanges multiples et interdisciplinaires par le biais d’ateliers transfrontaliers, par une contribution aux politiques de développement et d'aménagement du territoire grâce aux activités de protection du patrimoine écologique et culturel et par une réflexion approfondie sur les zones protégées en Europe centrale et orientale.

De nombreux territoires historiques de l’Europe qui ont été séparés par des frontières se trouvent dans des situations similaires à celles des zones géographiques où les circuits ont déjà été mis en place. Ce thème doit donc permettre de rétablir des coopérations transfrontalières dans les territoires qui ont gardé au travers de conflits multiples, comme c'est le cas dans l'Europe du Sud-Est, une profonde unité et de provoquer une réflexion sur la question du patrimoine des minorités.

De plus, la question de la valorisation de l’espace rural se pose de manière cruciale dans toute l’Europe, que cet espace soit en voie de désertification, comme en Europe occidentale ou encore très vivant, nécessitant alors de trouver un équilibre entre protection et développement, comme dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Ce thème traverse tout l’espace européen et concerne toutes les époques, dans la mesure où les témoignages de la vie rurale qui sont parvenus jusqu’à nous constituent autant d'espaces de mémoire sur la société traditionnelle. Les questions de l’aménagement du territoire, de l’échange d’expérience en matière de protection de l’habitat sont vitales.

Il s’agit d’un itinéraire qui met en valeur un

patrimoine toujours habité et qui permet donc de mobiliser les Européens dans

leur lieu de vie et de travail. Il contribue à la prise de conscience de

l'importance de la protection et de la valorisation du paysage culturel, tout

en essayant de détourner les flots de touristes de leurs pistes habituelles,

pour amener des visiteurs dans des villages reculés. Visités et reconnus, ces

villages peu fréquentés auront à cœur de se préoccuper de l'image de leur cadre

de vie et de mettre en œuvre un projet de développement raisonné et durable.

Un travail concernant l'architecture vernaculaire transfrontalière le long des itinéraires du Sud-Est européen est entamé en collaboration entre l'Institut et l'ICOMOS Bulgarie, à la frontière entre la Bulgarie et la Grèce. Enfin, une initiative trans-pyréennes récente a permis d'établir des coopérations fortes dur ce thème entre la Catalogne espagnole et Midi-Pyrénées, en incluant l'Andorre qui est moteur de l'opération.

Extension à l'Est

C'est à partir du rapport d'une experte (Claudia Constantinescu, architecte à l'Institut Prodomus S.A.) sur un itinéraire de l'habitat rural en Roumanie présenté au Conseil de l'Europe en 1996 que s'est développée l'idée d'un concours tourné vers les bonnes pratiques en matière de restauration et de création architecturale contemporaine dans les Pays de l'Est et du Centre de l'Europe.

Entre octobre 1997, où s'est tenu à Sinaïa le premier séminaire sur le thème "architecture et tourisme" et septembre 1999 où a eu lieu à Sibiu la réunion du jury pour la seconde session d'un concours, une action - réflexion originale, modèle de coopération européenne, s'est mise en place avec l'aide de l'Institut.

L'analyse, partant de la situation démographique, ethnique et économique de la Roumanie a présenté les réalités et les potentialités du patrimoine et du tourisme en milieu rural. Pour reprendre ses propres termes :

"Le tourisme rural n'est pas nouveau en Roumanie. Dans une période antérieure à l'idée même de tourisme - dans l'acception actuelle de cette activité - vers les villages se dirigeaient les commerçants et les citadins, eux-mêmes venus du monde rural où ils avaient laissé non seulement une partie de leur vie, mais des parents proches, des terroirs, des vergers, des fermes et des maisons."…

"Pour ce qu'on appelle le loisir de fin de semaine, les sorties aux villages de proximité constituaient des formes de détente habituelle pour les habitants des grandes villes comme Bucarest, Iasi, Cluj ou Sibiu. Toutes les grandes villes avaient leurs réseaux de localités périurbaines capables d'assumer une telle sollicitation et d'anticiper une forme de tourisme aujourd'hui de plus en plus recherchée".

Le rapport présente

encore en tant que lieux d'accueil, le cas des ensembles monastiques, des

villages du bord de la Mer Noire et du delta du Danube.

A partir des années 70, avec la création du Ministère du Tourisme et du développement d'un tourisme international, le Centre d'Etudes du Ministère élabore des documents qui proposent 117 "villages touristiques" dont certains sont expérimentés en ce sens en 1973. Mais cette expérience a eu du mal à s'étendre, compte tenu de la nouvelle loi de 1974 concernant l'interdiction de l'accueil des étrangers chez l'habitant dont l'application s'est poursuivie jusqu'en 1990.

En 1994, le Ministère du Tourisme a commencé à élaborer un plan stratégique général de développement du tourisme, bénéficiant des financements du programme PHARE, dont le volet "tourisme rural" est paru en 1995. Parallèlement, le Ministère de l'Aménagement du Territoire a commandé quelques études sur l'évaluation du patrimoine rural en vue de son intégration dans les circuits touristiques européens.

Des réseaux privés à vocation touristique se sont mis en place : l'ANTREC, affilié à la Fédération Européenne pour le Tourisme Rural (EUROGITES) et l'Opération Villages Roumains qui après son travail d'aide humanitaire a lancé une promotion touristique dans ce secteur tournée vers la Belgique, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hollande. C'est toujours l'OVR qui a été chargée, dans le cadre de PHARE - Tourisme, de la création des bureaux d'information dans les villages roumains et de la signalétique spécifique.

Après avoir examiné les possibilités de coopération au travers des réseaux du Conseil de l'Europe et des itinéraires culturels et les bases de la coopération européenne sur la protection des valeurs culturelles, l'expert concluait sur la nécessité d'initier une expérience :

"Il faut avant tout créer des "événements" susceptibles d'intéresser le plus de partenaires ciblés et en même temps de sensibiliser le plus grand public concerné", ceci en mobilisant le minimum de budget pour tenir compte des réalités locales.

Une conférence destinée aux responsables ministériels, aux professionnels du tourisme rural et aux architectes qui s'est tenue au Musée National d'Art en juillet 1996 pour présenter le cadre de travail des itinéraires culturels et les actions menées sur l'habitat rural au Grand-Duché de Luxembourg a été suivie par plusieurs missions du Conseil de l'Europe et de l'Institut qui ont eu lieu dans le Nord de la Roumanie (Maramures) et le Banat.

L'action expérimentale retenue en fin de compte a été celle d'un concours "…dans le cadre de cet itinéraire en Roumanie et dans d'autres pays de l'Est, une action qui est peut être la plus proche de la philosophie qui est gérée par l'Association Ruralité Environnement Développement et le Conseil de l'Europe…soit l'organisation et le lancement d'un concours d'architecture relatif au patrimoine rural qui doit ainsi viser deux objectifs : Créer un événement ainsi qu'un précédent".

La proposition d'un tel concours intitulé "Architecture contemporaine en sites ruraux" a été reprise officiellement par l'Union des Architectes de la Roumanie et lancée à Sinaia lors d'un séminaire international (Roumanie, Hongrie, Pologne, Russie, Ukraine, Israël) qui a eu lieu du 25 au 28 septembre 1997 en présence de l'Institut sur le thème "Architecture et tourisme" et qui visait la préparation du XXe Congrès de l'Union Internationale des Architectes qui s'est tenu depuis à Beijing en 1999. Les conclusions du document émanant de l'UIA Région II adoptent donc cette idée de concours dans le cadre d'un programme intitulé "Coopération internationale d'architectes pour la réalisation des principes d'un développement durable dans le domaine du tourisme en Europe Centrale et Orientale, au Moyen Orient et en Asie Centrale".

L'exemple de la mise en valeur d'un thème structurant en matière de patrimoine et d'action culturelle

Initiative sur

l'Heritage Al-andalusi. Gouvernement autonome d'Andalousie.

Il faut insister sur la naissance de cette proposition car parmi toutes les thématiques d'itinéraires culturels, elle a bénéficié dès son origine et d'un soutien national et d'une aide financière considérables dans la mesure où elle constituait le projet culturel phare d'un grand rendez-vous sportif.

Une Recommandation sur l'importance de cet itinéraire a été prise lors de la Conférence des Ministres responsables du patrimoine culturel à Helsinki en mai 1996. Il s'agissait en effet d'un projet particulièrement illustratif d'une nouvelle forme de tourisme culturel valorisant à la fois un thème méconnu du reste de l'Europe et favorisant la découverte d'un territoire rural resté en arrière plan par rapport au tourisme côtier (Malaga ou Almeria) et urbain (Séville, Cordoue ou Grenade…).

De plus le projet a reçu l'appui du Roi d'Espagne, du Gouvernement espagnol et de celui de l'Andalousie ainsi que du ministère de la culture du royaume du Maroc. Comme le déclarait le roi Juan Carlos I à Madrid en 1995 :

"Les musulmans espagnols interprétèrent avec leurs propres

accents les thèmes les plus élevés de la philosophie, la littérature, les

sciences et les arts et illuminèrent par leurs créations, l'Europe occidentale

et les pays musulmans environnants."

Parmi les principaux objectifs de ce projet qui est

maintenant organisé à partir d'une Fondation figurent :

Faire connaître la civilisation hispano musulmane, ses manifestations artistiques, ses monuments, ainsi que les liens historiques et sociaux de l'Europe avec le monde arabe;

Diffuser le rôle historique que l'Espagne et l'Andalousie ont joué, comme pont culturel entre l'Orient et l'Occident, ainsi que leurs relations avec les pays du pourtour méditerranéen et d'Amérique latine;

Resserrer les liens avec tous ces pays qui possèdent une histoire commune;

Promouvoir le tourisme culturel et rural, les arts et les métiers traditionnels (y compris ceux de la soie), ainsi que protéger et restaurer le patrimoine monumental et artistique;

Pousser à ce que ce patrimoine soit partagé et valorisé par les pays qui le possèdent, afin qu'il serve à une meilleure connaissance mutuelle;

Contribuer à ce que cette histoire et ce patrimoine communs servent à améliorer la perception de l'"Autre" et à établir une série de relations qui puissent nous aider à construire un monde plus humain et solidaire.

Les itinéraires culturels du Legado andalusi sont axés sur les relations historiques, sociales et culturelles d'Al-Andalus avec le monde arabe et le monde méditerranéen en général.

C'est dans ce sens qu'a été créé l'itinéraire culturel des Almoravides et des Almohades qui intègre l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et le Sénégal.

L'itinéraire culturel des Oméyyades qui part de La Mecque et Médine, décrit le chemin suivi par la civilisation arabo-musulmane à travers l'Orient de la Méditerranée et le Nord de l'Afrique jusqu'à Al-Andalus, dont l'apogée fut la création du Califat oméyade de Cordoue, héritier direct du Califat de Damas. Enfin, l'itinéraire du Mudéjar a pour but de faire connaître l'influence de cet héritage en Amérique Latine, dont la majeure expression fut le mudéjar, symbole de métissage.

Une nouveauté introduite par ce dernier est le fait qu'il ne se limite pas à l'architecture, mais qu'il traite aussi des réminiscences islamiques dans la peinture, la sculpture et les arts appliqués, par exemple le mobilier colonial.

Parallèlement aux itinéraires culturels, l'héritage Al-Andalus se propose de diffuser les grandes potentialités andalouses en termes de ressources historiques, culturelles et naturelles à travers les routes qui parcourent le sud de la Péninsule Ibérique :

La route du Califat qui relie Cordoue à Grenade, les deux anciennes capitales d'Al-Andalus;

La route de Washington Irving qui relie Séville à Grenade et s'inspire du voyage réalisé par l'écrivain et diplomate nord-américain, célèbre auteur des Contes de l'Alhambra en 1829;

La route des Nasrides qui unit Navas de Tolosa à Grenade ,

La route des Alpujarras, de Grenade à Almeria;

La route des Almoravides et Almohades qui croise les villages blancs de la province de Cadix;

La route d'Ibn Al-Khatib empruntée par le grand historien de l'Espagne musulmane qui mourut à Fés en 1374;

La route d'Al-Mutamid, roi et poète qui fut gouverneur de Silves.

Initiative sur la Langue Castillane. La Rioja.

Cette proposition, introduite par l’Espagne en septembre 2000 à Luxembourg, au cours de la visite de l'Institut par les Représentants Permanents, a vu son élection annoncée conjointement à Strasbourg en juin 2002 par la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Europe et la Présidence espagnole de l'Union Européenne.

A partir d'un itinéraire espagnol permettant de redécouvrir la route d'une langue depuis ses premiers balbutiements dans les monastères de San Millan de la Cogolla jusqu'à la ville historique d'Alcala de Henares, berceau de Miguel de Cervantès, s'est développée une proposition sur l'émigration séfarade.

Elle fait l’objet de la publication de livres, de guides, de brochures et dispose d’un site internet présentant les lieux et un agenda événementiel. Un magazine annuel est également publié. Turespaña a édité une brochure en cinq langues et présente cet itinéraire dans les salons de tourisme, à l’égal des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle ou de l’Héritage Andalous.

La

réunion préparatoire à l'itinéraire européen qui s'est tenue en avril 2001 à

Logroño a souhaité que, à partir du circuit espagnol - principe et source de

cet itinéraire culturel - se concrétise un exercice de mémoire historique qui

permette de reconstituer les routes empruntées par le peuple et la culture

séfarades en Méditerranée, depuis la diaspora de 1492 jusqu'à nos jours.

Un premier cercle de villes a été retenu en février 2002 : Tétouan, archétype de ce que fut la principale communauté séfarade du Maghreb; Jérusalem, ville Sainte par excellence; Istanbul qui symbolise le rôle joué par l'Empire Ottoman dans la survie des communautés séfarades; Salonique, ville dénommée "la Perle des Séfarades", témoin des horreurs de l'Holocauste, puisque 45.000 des 50.000 Juifs de cette ville ont été exterminés et enfin, la ville de Sofia.

Monastère de San Millán de la Cogolla

Initiatives sur l'Art Baroque. Régions hongroises. Sicile. Régions

slovènes et croates.

Le site de l'Institut présente longuement cette série d'initiatives.

Une partie s'est déroulée à la fin des années 80 grâce à une initiative centre européenne. La Sicile s'est associée en partant du site de Noto et a produit une exposition itinérante. Un ensemble de villes et de régions hongroises on pris une initiative commune en 2000 et 2001 : De la frontière autrichienne à Sopron à l'Ouest, jusque dans les vignobles du tokaj à l'Est, l'art baroque hongrois a structuré les villes et les villages : églises, châteaux, places publiques, maisons nobles et populaires. C'est un tissu d'initiatives touristiques et culturelles qui s'offrent maintenant aux visiteurs tout au long de l'année dans une vingtaine de villes qui ont restauré l'espace public, l'ont interprété et l'animent tant par des visites guidées que par des fêtes populaires.

Sopron : Située à proximité de Vienne et près du lac

de Fertöd, Sopron se présente comme la ville de Liszt, un musicien dont elle

garde le souvenir d'un concert donné dès l'age de neuf ans et pour lequel elle

prépare un festival. Mais la maison Estherhazy rappelle aussi la proximité du

château de Fertöd et offre encore la vision du jardin de Joseph Haydn, un peu

abandonné. Un travail considérable de restauration a permis de redonner

l'atmosphère des cours intérieures qui débouchent par des grands porches sur

les rues courbes aux façades peuplées d'anges.

Vàc : C'est une petite ville du Danube un peu endormie qu'il faut redécouvrir. Elle est située à proximité de Budapest et a été reconstruite dans l'esprit baroque après sa destruction par les Turcs. La colonne de la Sainte Trinité est un chef d'œuvre du Baroque à son apogée. Un Arc de Triomphe a été érigé en 1764 pour la visite de Marie Thérèse. On imagine facilement sur les bords du fleuve l'activité des bateaux qui amenaient régulièrement des visiteurs venus de la capitale.

Székesfehérvar : A mi chemin entre la capitale et le lac Balaton, elle fut le lieu de couronnement et de sépulture des rois de Hongrie. La cathédrale baroque renferme la dépouille du roi Béla III. Les maisons de style baroque sont également remarquablement restaurées.

Györ : Il ne faut pas manquer de visiter l'église des Carmélites construite par un architecte d'origine autrichienne, Martin Witwer ainsi que la maison Töröl et de nombreuses colonnes baroques sur les places de la ville.

Eger : Les turcs occupèrent cette ville jusqu'en 1687. La présence d'un minaret témoigne encore de cette période. La ville possède l'un des plus importants bâtiments baroque comportant un observatoire astronomique et une bibliothèque baroque de première importance. La cathédrale, le second plus grand édifice religieux de Hongrie après la basilique d'Esztergom est ornée de statues dues à l'artiste vénitien Marco Casagrande. Le palais de l'archevêché date du début du XVIIIème siècle.

L'exemple de la mise en valeur d'un thème structurant en matière de patrimoine et de paysage culturel

Le thèmes des

parcs historiques et naturels.

Il a également semblé important à nos partenaires de choisir les jardins emblématiques parmi ceux qui – peut-être moins connus que d’autres – ont modifié, à l’endroit où ils ont été conçus et placés, le rapport social ou le sens de l'espace.

Ceux qui ont également joué un rôle de symbole et de réappropriation de la mémoire. Ils constituaient la base du choix que nous avons effectué dans l’ouvrage « Leçons de jardins à travers l’Europe ».

C’est par exemple un jardin restitué, comme « The lost gardens of Heligan » en Cornouailles, un jardin des mémoires religieuses

de l'Europe « Le jardin des Trois cultures » à Madrid, un jardin

symbole, celui qui va s’inscrire sur les deux rives du Rhin à Strasbourg :

"Le jardin des deux rives", le jardin sauvage et en mouvement de

Gilles Clément en espace urbain, sur les bas-côtés du métro de Lausanne en

Suisse, le jardin ethnobotanique sur les rapports de l’homme et du végétal à

Salagon en France ou, enfin le jardin histoire qui récapitule tous les jardins

du monde à Terrasson en Dordogne, "Les jardins de l'imaginaire".

C’est avec la ville de Terrasson, avec le Centre culturel et avec « Les jardins de l’Imaginaire » que l'Institut a développé une tête de réseau pour des actions de coopération européenne. Après avoir lancé un salon du livre de jardins et de l’imaginaire et organisé avec l'Institut les premières rencontres Est-Ouest entre architectes paysagistes et spécialistes du patrimoine, la ville de Terrasson a ouvert un « Centre culturel européen des jardins et du paysage », centre de ressources, lieu de rencontre et de formation, alliant un programme d’animations à un programme de mise en commun d’expériences professionnelles susceptibles de répondre à certaines des questions de l’aménagement paysager du territoire européen.

Un thème

fort en matière d'ingénierie touristique

Du thème des

Vikings à celui des Normands : du Nord au Sud de l'Europe

Cet itinéraire s'est tout d'abord constitué au travers d'une démarche de recensement en Europe occidentale regroupant les sites choisis sous un logotype "Viking Highlights". Le thème a fait ensuite surtout l'objet d'actions dans le domaine des échanges de recherche avec la constitution d'un réseau et d'une base de données accessible par internet sous le vocable : "Viking Heritage". Il a été complété par la mise en œuvre de programmes touristiques par la "Baltic Sea TourismCommission" sous le titre "Via Viking".

Son extension à l'Europe orientale a été envisagée à la suite du séminaire international sur les itinéraires culturels qui s'est tenu à Polotsk en Bélarus en septembre 1995. Un réseau s'est formé à partir de la réunion d'un groupe de travail en 1992. Il s'est constitué en association à vocation essentiellement scientifique en 1995, association qui est depuis dirigée par Dan Carlsson.

Les objectifs du réseau concernent le développement du projet du Conseil de l'Europe, le renforcement de la coopération avec les écoles et les universités pour améliorer la compréhension de l'histoire des Vikings, la collecte et la dissémination d'informations. Le réseau publie régulièrement une lettre d'information ("Viking Heritage"), organise des séminaires et des conférences.

Il a publié en 1996 une brochure intitulée "Follow the Vikings", complétée en 2002 par "Destination Viking. Western Viking Route". Un programme de fouilles archéologiques dans la baie de Frojel - Gotland accueille des jeunes durant une école d'été.

La Baltic Sea Tourism Commission a lancé

récemment une opération commerciale impliquant la création d'une Viking Card

pour la visite jumelée de sites et de musées.

Après la publication par l'Institut des actes du séminaire de Ggansk qui s'est tenu en 1997 sur le thème "Patrimoine et tourisme", une mission a été organisée en 1998 auprès de la Baltic Sea Tourism Commission. Elle a conduit à une réflexion sur les rapports des Vikings avec le patrimoine Normand, réflexion qui a été poursuivie par l'Institut en 1999 dans le cadre de la Campagne "L'Europe, un patrimoine commun".

Elle a impliqué le Musée de Normandie de Caen en France et l'Association "Euro Mediterraneo Culture Dei Mari" en Italie.

Une rencontre scientifique, accompagnée d'une

exposition s'est tenue du 9 au 11 décembre 1999 à Capua en Italie et trois

catalogues ont été édités à cette occasion : "I Vichingi, La Normandia, I

Normanni in Italia". C'est à la suite de cette initiative, développée grâce au Maestro Italo Gomez, ancien Directeur du Théâtre de la Fenice, que le Conseil

de l'Europe a accepté la nouvelle formulation du thème.

Dans le cadre du grand thème des Peuples européens, les Vikings tiennent une place centrale, dans la mesure où, ayant parcouru une grande partie de l'Europe, les traces de cette civilisation restent importantes. Il s'agit, avec le thème des villes hanséatiques, d'un sujet très identitaire pour les pays qui bordent la Mer Baltique et, en même temps d'un lien historique fort, permettant d'engager des coopérations culturelles fructueuses entre des pays qui ont été longtemps séparés.

Le tourisme nordique reste encore trop confiné à une clientèle de provenance anglo-saxonne et germanique, déjà familière de cette culture. Ce paradoxe entre confinement culturel et confidentialité touristique repose en grande partie sur les clivages entre l'Ouest et l'Est dont a souffert cette partie de l'Europe pendant quarante ans. En outre, le développement du tourisme européen s'est appuyé de manière privilégiée sur les destinations ensoleillées du berceau méditerranéen.

La mise en œuvre de projets complémentaires autour de la Mer

Baltique impliquant le thème des Vikings, celui des Villes Hanséatiques, des

Lumières du Nord et celui de l'Ambre, ainsi que des collaborations touristiques

à partir des thèmes conjoints des Vikings et des Normands entre le Nord et le

Sud de l'Europe, devraient constituer des éléments susceptibles de confirmer la

dynamique touristique des opérateurs baltes.

Coopération

inter-régionale :

Enfin, nous citerons sans les développer trois

cadres de travail sur lesquels il serait important d'apporter une information

plus détaillée :

Parmi les itinéraires élus.

Les Chemins de Pèlerinage. C'est l'exemple même

d'une coopération trans-pyrénéenne entre la Région Midi-Pyrénées et les

autonomies espagnoles.

Parmi les propositions en cours d'examen.

La route de l'Art Roman à partir de Sachsen-Anhalt. Elle fait l'objet d'une coopération avec des régions autrichiennes et italiennes dans le cadre de la mise en place d'un programme interreg.

La route romaine de Cologne à Boulogne-sur-Mer.

Rhénanie-Palatinat - Brabant - Wallonnie - Nord Pas de Calais. Elle fait

également l'objet de la préparation d'un programme interreg.

Recommandations générales

A l'issue de cette présentation dont nous avons cru bon de souligner qu'elle restait très générale, nous souhaitions cependant avancer certaines propositions qui devraient s'inscrire à la fois dans les logiques développées par le Conseil de l'Europe et par les instances régionales qui sont représentées dans son Congrès.

Renforcer l'analyse des pratiques : un observatoire des politiques régionales en matière de tourisme culturel

Il va de soi que tout le contenu de ce rapport souligne une très bonne connaissance par l'Institut de cas d'études dans leurs aspects de décision, de mise en œuvre et de partenariats. Mais il souligne aussi les spécificités économiques mal connues du phénomène nommé "tourisme culturel". Il insiste enfin sur le fait que l'analyse des typologies des touristes reste encore très préliminaire et surtout axée sur le tourisme urbain.

Enfin, il est clairement établi que, malgré le nombre croissant de coopérations inter-régionales, l'on manque totalement de comparaisons entre les différentes régions d'Europe.

Les Chiffres et les statistiques concernent d'abord les Etats et les grands flux internationaux. La décentralisation et les transferts de compétence vers les Régions dans les secteurs culturels, patrimoniaux et touristiques rendent d'autant plus nécessaire un tel observatoire. L'Institut peut largement y contribuer en termes qualitatifs en s'associant avec des organisations plus axés vers les statistiques économiques et sociologiques si on lui en donne les moyens.

Encourager les

offres intégrées, clefs de lecture régionale.

Nous avons souligné à plusieurs reprises combien la région peut jouer un rôle de médiateur et un rôle promoteur essentiel dans la mise en œuvre de thèmes forts structurants susceptibles à la fois de regrouper les offres dispersées sur le plan local, de concerner les Etats et d'établir des coopération transfrontalières a moyenne ou plus longue distance.

Une résolution dans ce sens devrait être adressée par le Congrès au Comité des Ministres en insistant dans ce cadre sur le caractère structurant des itinéraires culturels et de la Convention Européenne du Paysage.

Pratiquer une

analyse des transferts de compétences

Nous avons également indiqué à plusieurs reprises l'importance des transferts d'expériences entre régions d'Europe. Les cadres de travail des Grandes Régions, ou des sous régions géographiques, du pacte de stabilité du Sud-Est européen seraient certainement des instances politiques et de coopération favorables pour accueillir de telles initiatives.

Susciter la

formation des élus et des administratifs régionaux

Cette formation à de nouveaux modèles culturels,

économiques et de développement nous est apparu indispensable à toutes les

étapes de la mise en œuvre des itinéraires culturels. L'Institut souhaite

engager une telle démarche à partir de la Région Auvergne et du département du

Cantal qui lui en a fait la demande.

Encourager les

coopérations Etats - Régions, les projets croisés entre l'Est et l'Ouest.

Il nous semble qu'un bilan des expériences les plus

récentes en la matière devraient être dressé. Les initiatives de développement

mixtes associant des partenaires économiques et scientifiques à des

professionnels des métiers du patrimoine et de la culture sont maintenant assez

nombreuses pour être sélectionnées et valorisées.

Des initiatives visant à restaurer des liens plus étroits entre les professionnels de ces secteurs entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, à l'égal de ce que nous pratiquons pour le tourisme rural, les parcs et jardins et le paysage apparaissent indispensables à l'établissement de bonnes pratiques dans les régions d'Europe où l'ingénierie touristique est en train de se mettre en place.

Il en va de même en ce qui concerne le recensement de nouveaux métiers, et tout particulièrement toutes les nouvelle professions liées à la conduite et à la médiation de "projets culturels et touristiques" nécessitant une inscription dans un cadre d'interprétation européenne et dans celui de la valorisation du paysage.

Encourager le

tourisme diffus et alternatif

A partir de l'expérience de quelques régions leaders dans ce domaine et avec lesquelles l'Institut a établi des partenariats : Poitou-Charentes ou Toscane par exemple, il serait nécessaire de préparer un cadre de recommandation sur la valorisation des musées de territoires, la lecture et la sensibilisation aux paysages, l'encouragement de l'association entre Régions, Fondations privées et producteurs (industriels, agricoles, commerciaux…) pour la mise en œuvre de parcours alternatifs s'insérant dans un cadre de lecture européenne.

Nous travaillons sur un projet nommé

"Toscaneuropa" qui va dans ce sens en associant les nouvelles

technologies de visite (sites internet dédiés, information touristiques par

téléphone mobile…)

Encourager les

bonnes pratiques par des prix régionaux

Le Congrès pourrait être à l'origine d'une

initiative visant à récompenser des exemples de bonnes pratiques concernant le

tourisme alternatif aussi bien en ce qui concerne des offres globales

structurantes, que des initiatives locales concernant des sites patrimoniaux ou

des musées de territoire.

Le

conventionnement avec l'Institut - Un Accord politique incluant les Régions

Le Congrès devrait être plus étroitement associé à

la préparation de l'Accord Politique Partiel élargi sur le Centre Européen des

Itinéraires et du paysage culturels. Il serait nécessaire qu'il participe plus

régulièrement aux réunions que conduit l'Institut, ainsi qu'à son Conseil

d'Administration. ( )

L'importance

des nouvelles technologies

C'est un domaine où de nombreuses régions

européennes se sont engagées en favorisant les industries de la connaissance,

les industries de l'image, les nouvelles technologies de communication.

Il semble aller de soi que la mise en œuvre de projets de territoires, diffus par nature et associant des partenaires multiples doit bénéficier de l'appui d'une communication à distance par le biais de portails au travers desquels tous les acteurs puissent participer.

Le portail de l'Institut a été conçu en ce sens. Il devrait être mieux mis au service du Congrès et des ses élus sur la base de projets pilotes.

Michel Thomas-Penette

Luxembourg, le 28 février

2003

Bibliographie

succincte sur le tourisme culturel

Collectif. Les vacances. Un rêve, un

produit, un miroir. Autrement, Série mutations N°111. Paris janvier 1990.

Collectif. Tourismes. Chance pour l'économie, risque pour les sociétés ? Sous la direction de Jean-Luc Michaude. Presses Universitaires de France. Nouvelle Encyclopédie Diderot. Paris, 1992.

Collectif. Tourisme et culture. De la coexistence au partenariat. Rencontres de Courchevel 24-26 janvier 1993. American Express. Paris, 1993.

Collectif. Turismo e cultura in Lombardia. Situazione attuale e prospettive di sviluppo. Ricerca a cura di Carla Bodo. Ispa - Roma. Milan 1993.

Collectif. Economie touristique et Patrimoine Culturel, France, Conseil national du Tourisme, 1994.

Collectif. Tourisme culturel, colloque. SIME 94 12 avril 1994. Provinciales / Agence française de l'ingénierie culturelle. Paris, 1994.

Collectif. Los itinerarios como patrimonio cultural / Routes as part of our cultural heritage / Les itinéraires comme patrimoine culturel. Reunion de expertos / Meeting of experts / Réunion d'experts. Madrid 24/25 Novembre 1994. Working papers collected by / Documents de travail rassemblés par ICOMOS.

Collectif. Pour le tourisme culturel. La Déclaration de Majorque. Institut Cultures del Mon - Agence Européenne pour la Culture. Palma de Mallorca, 1996.

Collectif. Actas del Congreso Europeo sobre itinerios culturales y rutas tematicas. Logrono, 20, 21 y 22 noviembre de 1997. Coordination Julio Grande Ibarra. Fundacion Caja Rioja. Logrono, 1998.

Collectif. Réinventer les vacances. La nouvelle galaxie du tourisme. Rapport du groupe d'experts "Prospective de la demande touristique à l'horizon 2010", présidé par Jean Viard. Rapporteurs Gilles Arnaud et Christine Kovacshazy. La Documentation Française. Paris, 1998.

Collectif. Towernet + Documents N°2. Réunion des Baltic Sea Tourism Commission / Tourisme et Patrimoine, Gdansk, Pologne. Actes des interventions. Luxembourg, Institut Européen des Itinéraires culturels, 1999.

Collectif. Tower net + Documents N°3. "3 jours à Nantes - 1997". Premier salon du tourisme culturel, industriel, naturel. Actes des interventions et des tables rondes. Luxembourg, Institut Européen des Itinéraires culturels, 1999.

Collectif. Tower net + Documents N°4. Rencontres du tourisme culturel, Paris 1998. Tourisme industriel et technique.. Actes des interventions. Luxembourg, Institut Européen des Itinéraires culturels, 1999.

Collectif. Tower net + Documents N°5. Rencontres du tourisme culturel. Paris 1998. Tourisme urbain. Analyse de quatre villes françaises : Saint Etienne, Limoges, Saint-Nazaire et Valenciennes.. Luxembourg. Institut Européen des Itinéraires culturels, 1999.

Collectif. Le développement durable du tourisme culturel en République de Macédoine. Actes du séminaire organisé par le Ministère de la Culture macédonien et l'Association Pictor. Skopje, 30 juin - 4 juillet 1998. Association Pictor. Paris, 1999.

Collectif. Planning cultural tourism in Europe. A presentation of theories and cases. Edited by Diane Dodd and Annemoon van Hemel. Boekman Foundation : Ministry of Education, Culture and Science. Amsterdam, 1999.

Collectif. Turismo Cultural : El Patrimonio come Fuente de Riqueza. Simposio Internacional. Noviembre de 1999. Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y Léon. Valladolid, 2000.

Collectif. Congreso Internacional de itinerarios culturales, Santiago de Compostela, del 14 al 17 de noviembre 2000. Ministerio de Educación, cultura y deporte, Dirección general de cooperación y comunicación cultural. Madrid, 2001.

Collectif. Turisme i cultura. Debats del Congrés de Turisme cultural. SITC (Salo Internacional del Turisme a Catalunya) 2001. Interarts. Barcelona, 2001.

Collectif. Culture and Tourism. Traditional cultural values - new perspectives in tourism. 3rd International Conference and trade show, Budapest 7-9 November 2002.

Collectif. Cultural heritage, man and tourism. Report of the Asia-Europe Seminar Hanoi (Vietnam) 5-7 November 2001. University of Liege, 2002.

Bertho-Lavenir Catherine. La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes. Odile Jacob. Paris, 1999.

Boyer Marc. L'invention du tourisme. Découvertes Gallimard - Art de vivre. Gallimard. Paris 1996.

Brilli Attilio. Quand voyager était un art. Le roman du Grand Tour. Gérard Monfort. Paris, 2001.

Constantinescu Claudia. Rapport sur le développement des Itinéraires culturels de l'habitat rural en Roumanie. Conseil de l'Europe. Strasbourg, 1996.

Corbin Alain. L'avènement des loisirs. Aubier. Paris, 1995.

Diry Jean-Paul. Campagnes d'Europe. Des espaces en mutation. Documentation photographique 8018. La Documentation Française. Paris, décembre 2000.

Faure Muriel. Petit patrimoine rural et développement touristique. Repérage d'actions pilotes. DRAC / DRAF / DRT Rhône-Alpes. Lycée agricole de Cibeins, 1996.

Greffe Xavier. La valeur économique du patrimoine. Anthropos. Paris, 1990.

Lanquar Robert. Le tourisme international. Presses Universitaires de France. Paris 5ème édition 1993.

Moinet François. Le tourisme rural. Editions France Agricole. CEP. Paris 1993.

Pasqualini Jean-Pierre et Jacquot Bruno. Tourismes en Europe. Action touristique. Dunod. Paris, 1992.

Patin Valéry. Tourisme et Patrimoine en France et en Europe. Les études de La documentation française. Paris, 1997

Py Pierre. Le tourisme, un phénomène économique. Les études de La Documentation française. Paris, 1996.

Articles de

journaux récents

Le nouvel âge du tourisme de mémoire. L'Etat et les

collectivités territoriales prennent le relais des anciens combattants pour

faire vivre les lieux consacrés au souvenir des guerres. Un "chemin de

mémoire" à travers la France va être créé. Parallèlement, des musées comme

le Mémorial de Caen élargissent leurs activités. Françoise Chirot. Le Monde 22

mars 2002.

El turista se cansa del "sol y playa". El

turismo cultural "verde" y de negocios es el que más crecerá de cara

a la segunda mitad de 2002. El Pais 11 aout 2002.

Guides

régionaux sur les itinéraires culturels e Régions

Chemins de Saint-Jacques. Guides Gallimard Europe.

Gallimard. Paris, 1999.

Camino de la lengua castellana / the Spanish Language way / le chemin de la langue castillane / der Weg …. Editions Gobierno de La Rioja en quatre langues. Logrono, 2000.

El Camino de la Lengua Castellana. Fondation de la Langue castillane. Logrono, 2001.

Rutas de Castilla y Léon. Sous la direction de Jesus Maria Parrado. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2002.

Publications du Conseil de

l'Europe (En général en français et anglais).

Basand Michel. Culture et régions

d’Europe. Conseil de l’Europe. Strasbourg, 1990. Versions française, anglaise

et espagnole.

Collectif. Tourisme de montagne et rôle des parcs naturels régionaux. Actes du 3e colloque paneuropéen sur le tourisme et l'environnement. Sofia 5-6 octobre 1993. Conseil de l'Europe. Strasbourg, 1994.

Collectif. Les enjeux culturels pour les régions d’Europe, Conseil de l’Europe et Région Rhône-Alpes, 1993.

Publications de l'Union Européenne

Collectif. Eurotourisme. Culture and

countryside 48 projects co-financed by the European Commission in 1992.

Collectif. Study Q - Tour. Integrated quality management of rural tourist destinations. Draft final publication. 1998.

Collectif. Etude Q - Tour. Gestion intégrée de la qualité des destinations touristiques urbaines. Projet de publication. 1998.

Collectif. Etude Q - Tour. Gestion intégrée de la qualité des destinations touristiques côtières. Projet de publication. 1998.

Notes

(1) L'itinéraire "Architecture sans frontières" ne fait plus partie des itinéraires certifiés. Son développement et son rôle régional est présenté en dernière partie de ce post. Un article ultérieur sera consacré à son historique.

(2) Dernière version du Règlement : CM/Res(2023)2. Un post ultérieur présentera les différentes versions comparées du Règlement, depuis 1998 afin d'aider à comprendre ses adaptations à l'évolution du programme. La mise en place d'un Accord partiel élargi (APE) en 2011 a en particulier donné de grandes responsabilités au Comité directeur de cet Accord.

(3) L'IEIC a travaillé durant une dizaine d'années sur ce thème générique sous forme de colloques et de missions dont les publications ne sont plus disponibles et feront donc l'objet d'une nouvelle publication sur ce blog. Un thème sur les Jardins historiques a par contre reçu la mention en 2020.

(4 - 5 - 6) Tous ces thèmes feront également l'objet d'un rappel historique détaillé sur ce blog.

(7) Un article ultérieur détaillera les étapes de la mise en oeuvre des réseaux responsables de ce grand itinéraire culturel européen.

.jpg)

.gif)

Commentaires

Enregistrer un commentaire